Tagged: #ifuture

#iFUTURE

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O FUTURO DIGITAL?

adaptar

verbo \ əә–DAPT, a- \

Mude o seu comportamento de modo que seja mais fácil ir para a frente.

Altere suas habilidades e confiança para você funcionar melhor amanhã.

Mude para abraçar o futuro! # iFuture

#iFUTURE é um Lab. que vai expandir a sua mente para o futuro digital.

Você e a sua empresa estão preparados para uma sociedade tão ansiosa e moderna? A inovação digital hoje é tão rápida quanto o desejo das pessoas.

Saiba como o provocar novos sentimentos para engajar o fã do seu produto e pensar a sua marca 360 graus com conceitos de marketing digital, branded content e comportamento emocional.

#GOOGLE #FACEBOOK #TWITTER #BIGDATA

Hashtags que influenciam diretamente na sua vida e no seu negócio. Como utilizar a seu favor? #iFUTURE é uma imersão em novas oportunidades de comunicação. Criatividade que gera novos negócios, experiências intuitivas e quem está reinventando o modelo convencional.

RECOMENDADO para alunos e professores de comunicação, profissionais de marketing, tecnologia, empreendedores, jornalistas, recursos humanos e empresas que querem introduzir a cultura da inovação, estimulando à pensar fora da zona de conforto.

“Entender pra onde essa nova massa de consumidores está indo permite criar novos modelos de negócio. E não reconhecer essa mudança é o primeiro passo para a crise”. Giuliano Chiaradia.

“Entender pra onde essa nova massa de consumidores está indo permite criar novos modelos de negócio. E não reconhecer essa mudança é o primeiro passo para a crise”. Giuliano Chiaradia.

Giuliano Chiaradia é ex-autor e diretor na Rede Globo de Televisão, diretor criativo da MTV/Nickelodeon na América Latina, MBA em Novas Mídias pela Coppead Business School UFRJ, Master Class em Inovação Digital pela escola sueca Hyper Island, referência mundial em inovação e artista residente da La Chambre Blanche, centro multidisciplinar de arte e tecnologia em Quebéc.

MÓDULOS #iFUTURE:

MÓDULO 1 – O FUTURO HOJE.

‣ A nova Era web 4.0.

‣ Entenda a tecnologia digital. Por que estamos mais digitais?

‣ As redes sociais influenciam a maneira como vivemos?

‣ Quem é o novo consumidor e quais as oportunidades que a Era da conectividade pode criar?

‣ Dataholics, os ansiosos pelo consumo de informação.

‣ O que as pessoas esperam das marcas no futuro?

‣ Potenciais áreas de tendência: a internet das coisas.

‣ Dinâmica de grupo #timeline.

MÓDULO 2 – A INDÚSTRIA NUNCA MAIS SERÁ A MESMA.

‣ Por que a indústria mudou? Aprenda com os dinossauros.

‣ Os novos modelos de negócio.

‣ Novas maneiras de trabalhar: opensource, crowdsourcing, open innovation,etc.

‣ Quem são os grandes jogadores que estão dominando o passado, o presente e o futuro do mercado?

‣ Dinâmica de grupo #crowdsourcing.

MÓDULO 3 – TENDÊNCIAS.

‣ As 06 tendências para o Próximo Milênio.

‣ Inovações que emocionam.

‣ Tendências de linguagem: jogos, celular, experiência do usuário, holografia, AR, etc.

‣ O que é a nova linguagem da gamificação?

‣ A Evolução Smart e Apps, corpo hackeado, body touch.

‣ Dinâmica de grupo #tendências.

MÓDULO 4 – EXERCÍCIO PRÁTICO: MARKET SPACE.

‣ Open Mind: por que e como diversificar no mercado atual?

‣ Identifique os medos e os desafios sobre “digital”.

‣ Os indivíduos serão incentivados ao desafio de criar seu Market Space.

‣ Dinâmica de grupo: identifique oportunidades no mercado e seja empreendedor.

MÓDULO 5 – O FUTURO SERÁ…

‣ Uma viagem ao Futuro de 2036.

‣ Apresentação da experiência pessoal.

‣ Identificar como você vai mudar, e os passos que você vai tomar para alcançar seus objetivos.

‣ Planejamento futuro.

‣ Dinâmica de grupo “reconhecimento de voz e escaneamento a sua pupila”.

LAB. 1 DIA: 4 HORAS.

PÚBLICO ESTIMADO: 60 PESSOAS.

PARA AGENDA E VALORES: setexperimental@gmail.com

NECESSIDADE TÉCNICA: PROJETOR DE VÍDEO COM ENTRADA HDMI PARA NOTEBOOK E MICROFONE.

Com boa dose de provocação, Giuliano Chiaradia usa a sinestesia em projeções audiovisuais incríveis para criar uma apresentação moderna e divertida, estimulando as pessoas a atuarem como se estivessem dentro de uma rede social, compartilhando e interagindo o tempo todo.

Com boa dose de provocação, Giuliano Chiaradia usa a sinestesia em projeções audiovisuais incríveis para criar uma apresentação moderna e divertida, estimulando as pessoas a atuarem como se estivessem dentro de uma rede social, compartilhando e interagindo o tempo todo.

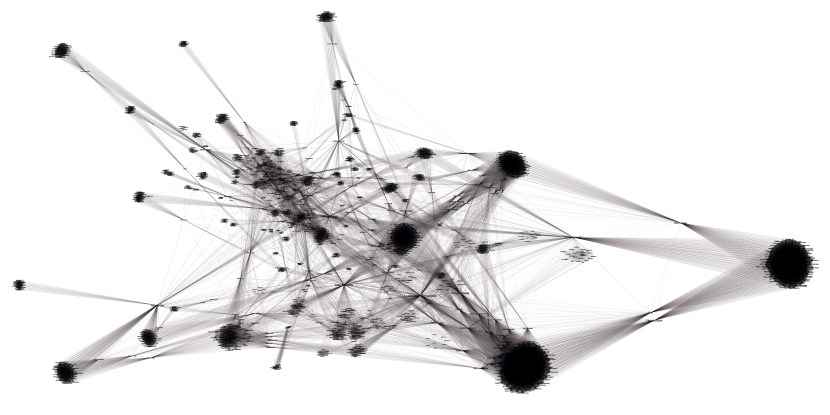

INTERATIVIDADE – 24 HORAS antes da apresentação os participantes são convidados a interagir entre si e a se conectarem com essa experiência. Como isso acontece? Basta entrar na rede social Twitter, seguir @Setexperimental e compartilhar a hashtag: #iFuture.

Experiência baseada na metodologia da renomada escola sueca Hyper Island: “hands on” (mãos à obra).

Experiência baseada na metodologia da renomada escola sueca Hyper Island: “hands on” (mãos à obra).

HYPER ISLAND:

1/3 Cases.

1/3 Compartilhar.

1/3 Hands On.

A renomada escola sueca Hyper Island é famosa por formar novos gurus do mercado e tem um dos métodos de ensino mais sofisticados do mundo hoje.

Giuliano Chiaradia: https://br.linkedin.com/in/giulianochiaradia

#iFUTURE é uma experiência Set Experimental®

Parte da renda do Lab. #iFUTURE é investida no projeto social #Artmobile que ensina jovens ao redor do mundo a produzir arte com o telefone celular: www.artmobileproject.com

O trabalho iFuture de workshop e palestra foi licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Não Adaptada.

Com base no trabalho disponível em https://setexperimental.wordpress.com/2013/08/05/ifuture/.

Podem estar disponíveis autorizações adicionais ao âmbito desta licença em https://setexperimental.wordpress.com/2013/08/05/ifuture/.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pt

rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pt”>

O trabalho#iFUTURE de workshop e palestra foi licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Não Adaptada.

Com base no trabalho disponível em https://setexperimental.wordpress.com/2013/08/05/ifuture/.

Podem estar disponíveis autorizações adicionais ao âmbito desta licença em https://setexperimental.wordpress.com/2013/08/05/ifuture/.

#Expeditionartmob – Israel – logbook

#Expeditionartmob – PALESTINE EDITION – logbook

O Guru do Google

http://rollingstone.uol.com.br/edicao/20/o-guru-do-google

Ele foi amigo de Jerry Garcia, tomou ácido em Woodstock e ajudou a erradicar a varíola na Índia. Estaria o Doutor Larry Brilliant salvando o mundo ou apenas ajudando o Google a dominá-lo?

Larry Brilliant, o homem apontado pelo Google para distribuir centenas de milhões de dólares da companhia nos próximos anos, admite que é um ser humano profundamente falho. “Cometo centenas de erros por dia”, confessa. “E erro, errei e vou continuar errando em quase tudo.” Quando fala sobre seus fracassos pessoais, não está se referindo apenas ao que aconteceu no fim dos anos 90, quando dirigia duas empresas que transformaram em pó cerca de US$ 100 milhões. Também não está admitindo o fracasso – que não é apenas dele – em salvar seu amigo Jerry Garcia, do Grateful Dead, da vida de excessos e drogas. São coisas mais profundas – como a disparidade entre o que ele pretende e o que é capaz de fazer pelo mundo. Fala sobre a tendência do ser humano de se distrair por conta do dinheiro, glamour, sexo e conquistas pessoais.

Esses tipos de considerações filosóficas passam por toda a vida profissional de Brilliant, freqüentemente com resultados desconfortáveis. Em fevereiro último, a revista Fortune o convidou para uma mesa-redonda integrada por executivos top em um caro restaurante da moda, aos pés da Mission Street, em São Francisco. A idéia, de acordo com uma pessoa da equipe, era “criar um ambiente de alto nível para dar às pessoas uma chance de dividir seus insights a respeito do que acontece no tumultuoso e mutável mercado da tecnologia e da internet”. Muitos dos presentes estavam na metade dos 30, 40 anos, capitalistas de risco e CEOs que tinham passado a vida surfando sempre a alta crista da onda de progresso do Vale do Silício.

Brilliant não se encaixa nesses moldes. Em primeiro lugar, tem 63 anos. Em segundo, não faz o tipo magrelo. É um cara grande, com uma barriga de Buda, cavanhaque cinzento e olhos pacientes. Por último, não é engenheiro ou tem MBA: é médico. Não o médico convencional, com certeza: nos anos 60, tomou ácido com o empresário do Woodstock, Wavy Gravy; nos 70, realizou um parto durante a ocupação Nativo Americana em Alcatraz, seguiu o guia espiritual Ram Dass até um ashram no Himalaia e ajudou a erradicar a varíola na Índia; nos 80, liderou um movimento para restaurar a visão de pessoas cegas nos países em desenvolvimento e foi co-fundador do Well, um pioneiro fórum online; nos 90, fracassou como empreendedor e assistiu reprises de Jornada nas Estrelas. E, sobretudo, conheceu o que é sofrimento. Durante a epidemia de varíola na Índia, bebês morreram em seus braços. Ele visitou cidades em que os rios estavam lotados de cadáveres. Entre suas máximas, está uma de Buda: “Toda pessoa irá sofrer e morrer”.

Essa percepção clara de sofrimento e morte, entretanto, não o transformou em mais um ex-hippie desiludido tentando imaginar para onde foram as flores. Nem fez com que se revoltasse contra a natureza cruel do universo. Em vez disso, virou um otimista ferrenho. Ele já viu o pior que o mundo pode oferecer, mas também contemplou meios pelos quais a humanidade pode vencer. Aquecimento global? Não é problema. Fome mundial? Vamos pensar em como alimentar a todos. Na visão de Brilliant, o que o planeta precisa agora não é só de meios mais limpos de gerar energia ou melhor educação nos países em desenvolvimento, mas também a transformação da consciência. “É uma questão de força de vontade”, esclarece. “E é daí que vem meu otimismo. Vi coisas terríveis serem vencidas pelo amor e pelo pensamento positivo.” Mas esse amor e esse pensamento positivo não estavam imediatamente aparentes entre os tubarões presentes no encontro da Fortune. Ali o assunto era negócios. Assim que a discussão começou, já falavam sobre o que aconteceria com sites como o Facebook caso um grande número de usuários fosse impedido de trabalhar devido a um desastre natural. As pessoas entrariam nos sites mesmo fora do trabalho? Ou os lucros vindos do fluxo online iriam para o buraco?

Passados poucos minutos, o moderador perguntou se Brilliant tinha algo a dizer a respeito. “Isso é estúpido”, respondeu, seco. “Se é para falar sobre uma catástrofe dessa magnitude, então devíamos estar debatendo sobre o acontecido, não sobre o que pode mudar no lucro vindo de publicidade.” A partir daí ele passou a listar alguns problemas que os CEOs deveriam considerar: o impacto da mudança climática nos menos favorecidos, a redução dos suprimentos de água nos países em desenvolvimento, o risco crescente de epidemias. “Havia muita gente esperta naquela sala”, continua o médico sem conseguir esconder um tom de repreensão. “Precisamos pensar além de nossa própria indústria.”

Houve silêncio na sala. Os presentes não estavam acostumados a serem taxados como gananciosos e limitados. Marc Benioff, CEO da Salesforce.com, mais tarde descreveu o evento como “de parar o coração”. Outro participante relata: “Era um grupo de pessoas muito poderosas e Larry nos deu uma bronca por sermos egoístas e pensarmos pequeno. É claro que ele estava certo. Ninguém além dele no Vale teria coragem ou capacidade para fazer isso”. Ficou claro que os problemas que enfrentamos enquanto civilização não serão resolvidos pelo Mac OS X versão 10.9. A verdadeira questão é: “Poderia o capitalismo do Vale do Silício salvar o planeta?”.

O Google foi fundado sobre a crença de que a resposta é sim. O lema não-oficial da companhia é “Não seja mal”. Mas um mantra mais preciso seria: “Foda com o sistema”. E não há sistema mais preparado para ser fodido do que o sonolento mundo da filantropia. Como William Easterly aponta em O Fardo do Homem Branco [não lançado no Brasil], livro que critica duramente o Banco Mundial e outras instituições benfeitoras, o Ocidente gastou US$ 2,3 trilhões em ajuda a países estrangeiros nas últimas cinco décadas – mesmo assim, não foi capaz de distribuir remédios que custavam 12 cents em quantidade suficiente para evitar que crianças morressem de malária. “O grande problema em ajudar países estrangeiros é que as pes-soas que pagam as contas são ricos que têm pouco conhecimento a respeito dos pobres”, salienta Easterly.

Não há nada que os geeks gostem mais do que um grande problema a ser solucionado. E, nos últimos anos, uma nova geração de ditos “filantro-empreendedores” surgiu. De Bill Gates a Richard Branson [criador do grupo Virgin], esses novos benfeitores vêm gastando dezenas de bilhões para transformar os países em desenvolvimento. “Sus-tentabilidade, inovação e escalonamento são especialidades do setor privado”, diz Piere Omidayr, fundador do eBay, cuja filantropia encoraja o investimento em nações mais pobres. “E estas especialidades são cruciais para enfrentar os desafios dos tempos atuais.”

Em princípio, pode parecer que a nova operação liderada por Larry Brilliant – Google.org, ou DotOrg, como é conhecida dentro do Googleplex [o complexo do Google] – não é muita coisa. Até agora, a DotOrg investiu só US$ 75 milhões em cinco iniciativas. Para uma companhia que arrecada U$ 16 bilhões por ano, o valor não é mais que um grão de areia. Na coletiva que anunciou as novas iniciativas da fundação, em janeiro, um repórter perguntou a Larry se tudo aquilo não era um golpe publicitário. Mas analisar as ações de Brilliant somente pelo ponto de vista financeiro é errar o foco. A DotOrg não é só mais uma filantropia corporativa – é um experimento corajoso feito sobre a própria filantropia. Sua singularidade começa com a estrutura. Ao contrário da maioria das fundações, não há doações no sentido tradicional ou diretoria externa. Foi financiada com um inicial de 3 milhões de ações do Google e a promessa de repasse de um 1% dos lucros da companhia anualmente. A idéia não é simplesmente dar dinheiro, mas também permitir que o Google invista em projetos que tenham potencial benéfico e dêem lucro ao mesmo tempo. “Temos uma flexibilidade tremenda”, conta Brilliant, “podemos doar como uma fundação tradicional, investir em novas companhias ou abrir algo nosso”.

Larry chama essa abordagem de “filantropia híbrida”. No Velho Mundo, a política de ajuda consistia em extrair, explorar, enriquecer e então doar uns trocados para a caridade a fim de se redimir de pecados passados. No Novo Mundo, o Google quer aplicar esses trocados em projetos de energia não-poluentes e investimentos promissores. “Pode haver lucro em tudo isso”, reconheceu Brilliant recentemente, “mas esse não é o objetivo principal. O princípio é que negócios geram muito mais empregos do que um sistema de doações”.

Não é difícil ser cético, especialmente quando se trata do Google. “Eles são uma Microsoft disfarçada”, acusa o conselheiro sênior de uma proeminente fundação. Apesar do tom hippie das lava lamps e do slogan “Não seja mal”, o verdadeiro objetivo da empresa, de acordo com os críticos, é o mesmo de qualquer outra: dominar. Considere duas das mais recentes investidas da DotOrg: desenvolver novos meios de energias renováveis e prever epidemias. Se você se acha dependente do Google hoje, imagine um mundo em que eles forneçam não só a eletricidade, mas também boletins via celular sobre novos vírus mortais que acabaram de invadir o seu bairro. O objetivo é salvar a humanidade ou transformar a salvação em produto? Por essa perspectiva, Larry Brilliant é essencialmente uma lava lamp humana, um atrativo, um cara que é útil precisamente por ser interessante e tão profundamente humano que contrasta perfeitamente com os impulsos mais gananciosos do mercado. Suponha que essa interpretação esteja equivocada. Suponha que Brilliant não está no Google para desviar a atenção. Suponha que ele seja o que seu amigo e co-fundador do Grateful Dead, Bob Wier, chama de “uma porra de santo de carne e osso”.Suponha, por um momento, que Brilliant é um homem simples com uma profunda consciência e uma fé enorme na capacidade humana de trabalhar em união e resolver graves problemas. Suponha que fosse possível unir isso aos avanços tecnológicos e aos poucos bilhões de dólares do Google. Então, como seria nosso futuro?

É uma tarde de quinta-feira e o guru está atravessando o lobby dos escritórios da Dot-Org em São Francisco, puxando sua conservadora gravata de seda. Veste um casaco esportivo azul escuro e seu rosto está vermelho. Este não é Larry Brilliant, filósofo do sofrimento humano. É Larry Brilliant, o velho hippie que mal acredita ter se tornado um executivo top de uma corporação de US$ 142 bilhões – mesmo sendo o tipo de empresa que oferece massagens nas costas e comida de refeitório que rivaliza com a dos melhores restaurantes da cidade. “É a última vez que você me vê usando uma dessas”, solta ele puxando a gravata como se fosse uma forca.

Como a maioria das pessoas do Google, Brilliant é alérgico às convenções tradicionais da cultura corporativa. Prefere um abraço a um aperto de mão, mochilas em vez de valises e falar do novo projeto de seu amigo Neil Young (transformar seu Lincoln conversível em um carro híbrido) em vez de falar sobre os últimos índices da bolsa. Seus companheiros o admiram como um veterano da revolução e o seguem como um líder inspirador: um e-mail interno recente dizia entusiasmado: “Nosso Larry Brilliant arrasou esta manhã em sua palestra na Comunidade das Doenças Emergentes!”.

Eles também não se importam com sua falta de disciplina. “Larry não é uma pessoa detalhista”, avisa Roger McNamee, proeminente capitalista de risco e um dos responsáveis pela contratação de Brilliant. “É uma pessoa de visão.”

O médico/guru/executivo passa por um Godzilla inflável e por displays de papelão da Mulher-Maravilha que abarrotam os corredores. Seu pequeno escritório tem uma vista espetacular da baía e da Treasure Island. Na estante há uma foto de Wavy Gravy vestido de palhaço, segurando uma placa dizendo que a guerra nuclear prejudica os negócios. Ao lado, a foto de um indiano descalço enrolado em um cobertor – Neem Karoli Baba, o guru com quem o médico estudou no Himalaia por dois anos. Estátuas e badulaques hindus cobrem as paredes.

Brilliant acredita apaixonadamente nas conquistas da contracultura. “Os anos 60 serão lembrados como o período em que abrimos cada livro, viramos cada pedra, fizemos cada pergunta”, me diz ele, “historiadores irão compará-los ao Iluminismo ou à Guerra Revolucionária”. Brilliant claramente se vê como parte da enraizada aliança contracultural existente no Vale, que vem desde os tempos de Ken Kesey e os Merry Pranksters. O próprio Google, de certo modo, é uma referência moderna a essa aliança. A companhia é “a primeira superpotência psicodélica informatizada”, como declarou recentemente um blogueiro.

A jornada de Brilliant pelo universo psicodélico começou em Detroit, onde cresceu como o mais velho de dois irmãos. Seu pai, criado em uma vizinhança que era território de mafiosos judeus, como a Gangue Púrpura, trabalhou na periferia da indústria da música, instalando jukeboxes e vendendo eletrodomésticos. Em 1951, quando Larry tinha 7 anos, um jovem advogado do governo chamado Robert Kennedy visitou sua casa para tentar convencer seu pai a testemunhar sobre casos de corrupção na indústria fonográfica em frente ao Comitê Kefauver, a primeira grande iniciativa de investigação contra atividades da máfia nos Estados Unidos. “Meu pai, que não era da máfia, ficou dividido”, se lembra Brilliant, “sabia o quão perigoso seria testemunhar”. E estava certo. Ao voltar de Washington, teve seu estabelecimento bombardeado seguidas vezes e a família temeu por suas vidas. “Isso quase o destruiu”, conta Brilliant.

Quando ele tinha 19, seu pai morreu de câncer. Poucos dias depois, morreu seu avô. Brilliant ainda se abala um pouco quando fala a respeito. “Basicamente, passei a maior parte do ano no meu quarto, lendo quadrinhos e comendo amendoim doce”, recorda. Ele estava se formando na Universidade de Michigan e planejava estudar Direito, mas a morte do pai fez com que perdesse o período de inscrições. No último minuto, foi aceito na escola de medicina em Wayne State. Em 1967, aceitou um trabalho temporário como inspetor de direitos civis e caiu de cabeça no Verão do Amor. Em 1969, foi estagiário de um hospital em São Francisco.

“Sim, eu era meio selvagem naquela época”, exclama, orgulhoso, “éramos todos assim”. Ele casou com sua amiga de colégio, Girija, editou um jornal anti-guerra para pofissionais da saúde chamado Body Politic, interpretou papel de médico em um abençoadamente esquecido road movie chamado Medicine Ball Caravan (1971) e terminou em um ônibus com pinturas psicodélicas junto com Wavy Gravy, sua esposa, Jahanara, e mais uns quarenta e poucos amigos da comunidade de Gravy, rodando a Europa em direção a Bangladesh. Em teoria, estavam viajando para levar comida e remédios para os sobreviventes de um ciclone que havia matado mais de 500 pessoas. “Queríamos embaraçar o governo”, se lembra Wavy. Mas uma guerra civil havia estourado e as fronteiras de Bangladesh tinham sido fechadas. Por conta disso, o grupo resolveu seguir para Kathmandu, onde abandonou o ônibus e eventualmente chegou até Nova Delhi.

Um dia, enquanto esperava na fila do escritório da American Express, em Nova Delhi, Wavy encontrou Ram Dass, também conhecido como Richard Alpert, que, junto com Timothy Leary, havia sido expulso de Harvard por experimentar LSD. Girija convenceu Brilliant a seguir Ram Dass até as montanhas para encontrar com seu guru, Neem Karolu Baba, um dos homens mais santos da Índia. Foi uma viagem de 17 horas de trem e por trilhas até o ashram, onde Brilliant dormiu sobre tatames, meditou, cantou mantras, se aprofundou no Ramayana e praticou a nishkam karma yoga, que ele define como “o esforço de se reunir a Deus, através de ações no mundo, sem se apegar aos resultados”. Pelos 30 anos seguintes, essa disciplina simples se tornou, para Brilliant, “a força propulsora da minha vida”. Um dia o guru puxou a barba de Brilliant e falou: “Você vai ajudar a erradicar a varíola porque é uma doen-ça terrível. Mas, com a graça de Deus, a varíola será unmulun” – palavra em sânscrito para “cortada pela raiz”. O guru instruiu Brilliant a ir ao escritório da Organização Mundial da Saúde, em Nova Delhi, e arranjar um emprego por lá imediatamente. “Nem sabia o que era varíola”, recorda. Mesmo assim, deixou o ashram naquela noite e foi até a OMS com seus cabelos longos, barba e manto branco. Foi recusado de imediato. Mas insistiu, fazendo mais de uma dúzia de viagens ida e volta do ashram até Nova Delhi (durante uma delas, ficou amigo de um viajante descalço e de cabeça raspada chamado Steve Jobs, que também estava indo ver seu guru). Brilliant foi eventualmente contratado – primeiro como assistente de escritório e depois como médico, coordenando campanhas de vacinação nos vilarejos.

No ano seguinte à sua entrada na campanha de erradicação, havia 188.003 casos de varíola na Índia. Desses, 31.262 morreram. Para acabar com a doença, a OMS tentou impedir que surtos locais se espalhassem, vacinando todos os habitantes vizinhos. O que significava viagens até as regiões mais remotas, na tentativa de continuar um passo à frente da doença. Às vezes, se não havia jipes dísponíveis, Larry alugava um elefante. Ele aprendeu rapidamente a distinguir as pústulas da varíola major, que mata cerca de 1/3 das pessoas infectadas, e os pontos vermelhos que caracterizam a varíola hemorrágica, que mata praticamente todos os infectados. Em muitas vilas, os membros mais velhos e respeitados se recusavam a admitir a presença da praga. Por isso, as casas tinham que ser vasculhadas e muitas pessoas eram vacinadas à força. “Larry tem carisma. Uma habilidade pra administrar, organizar e inspirar”, comenta o dr. D.A. Henderson, que liderou a campanha da OMS pela erradicação.

A proporção do esforço era inimaginável. Muitas vilas foram vasculhadas todo mês por dois anos. Mas funcionou. Em 1975, três anos depois da chegada de Brilliant, a varíola foi erradicada da Índia. Dois anos mais tarde, o mundo estava livre do vírus. Pouco depois de seu retorno aos Estados Unidos em 1978, Brilliant escreveu um relato dessa vivência em que há um pensamento recorrente para o médico: “Se a varíola pôde ser vencida na Índia, outros milagres podem ser possíveis de se realizar por toda a nave-mãe Terra”.

Em sua volta para casa, o médico deixou de ser um hippie desapegado a posses para se transformar em um responsável cidadão norte-americano. Se pós-graduou em saúde pública e começou a lecionar na Universidade de Michigan. Teve três filhos com Girija, que, juntamente com Wavy Gravy e Ram Dass, o ajudou a organizar a Fundação Seva, com o objetivo de prevenir e curar a cegueira em países pobres. O primeiro cheque recebido pelo correio tinha o valor de US$ 5 mil e a assinatura de Steve Jobs, o cara que Brilliant tinha encontrado no caminho para o ashram. No mesmo ano, Gravy convenceu seus amigos do Grateful Dead a realizar o primeiro de muitos concertos em prol da Seva, em São Francisco. Brilliant e Jerry Garcia criaram uma longa e duradoura amizade: “Eles se encontravam e conversavam um tempão”, recorda-se Bob Weir, “as idéias voavam”. A lembrança de Brilliant é diferente: “Na maior parte do tempo a gente ficava rindo”. Quando estava em turnê, a banda ficava em sua casa no Michigan e Brilliant, às vezes, ia vê-los no estúdio de gravação. Larry define Garcia como um homem “profundo e extraordinariamente gentil” e ainda fica com os olhos cheios d’água quando fala sobre a morte do guitarrista em um centro de reabilitação em 1995. “Sabe, perdi tantos amigos por causa das drogas prejudiciais”, lamenta ele, “é difícil manter o entusiasmo imparcial dos anos 60 pela cultura das drogas”.

Como muitos dos que buscam o engrandecimento espiritual, Brilliant sempre foi fascinado pela tecnologia. Reconhecendo o potencial da comunicação entre computadores, abriu uma companhia chamada Network Technologies International, que operava sistemas para conferências virtuais. Mas a idéia estava à frente de seu tempo e a NETI demorou a engrenar. Até que, durante uma conferência em 1984, Brilliant encontrou Stewart Brand, fundador da Whole Earth Catalog, e lhe propôs uma idéia: pegar um grupo de pessoas interessantes, dar-lhes a chance de bater um papo via computador, e ver o que acontecia. A NETI forneceria o equipamento (a um custo de 250 mil dólares) e Brand providenciaria as tais pessoas interessantes.

O resultado foi a Well, um sistema pioneiro de fórum que Brand lançou de seu escritório em Sausalito, Califórnia. De acordo com ele, Brilliant foi o parceiro ideal, lhe dando espaço para desenvolver a Well como achava melhor. Durante o fim dos anos 80, o projeto floresceu criando a primeira comunidade digital bem-sucedida e introduzindo toda uma geração de usuários ao que se chamava na época de “cyberspace”. Mas havia problemas financeiros. Em 1991, depois da quebra da NETI, Brilliant vendeu sua parte.

Foi quando se mudou para a área da baía de São Francisco e começou uma nova vida como empreendedor. Ajudou seu irmão a abrir uma empresa de cartões telefônicos, a Brilliant Color Cards, e participou de negócios de risco envolvendo Wi-Fi, tecnologia recém-criada na época. Todos eles acabaram eventualmente desaparecendo. “Larry não é um empreendedor de sucesso”, arrisca um executivo do Vale do Silício, “seu corpo e sua alma sempre estiveram no mundo filantrópico”.

Brilliant retornou à saúde pública se dedicando totalmente ao trabalho de diretor executivo na Seva, pelo qual tirava como salário simbólico US$ 1 por ano. E amava sua posição – desde sua fundação, a Seva construiu clínicas de oftalmologia e treinou médicos em muitos dos países mais pobres, ajudando a restaurar a visão de mais de 2 milhões de pessoas. Mas Brilliant, que tinha três filhos cursando faculdade para sustentar, procurava um novo desafio. “Não tinha idéia do que fazer”, solta ele. Então, durante uma tarde de outono em 2005, enquanto jogava golfe em São Francisco, seu telefone tocou. Era Chris Anderson, curador da Conferência TED, um encontro anual de cientistas, pensadores e membros da elite do Vale do Silício. Anderson informou que o médico havia ganho uma premiação, o Prêmio TED, e, com ela, US$ 100 mil para iniciar um projeto de sua escolha que tivesse como objetivo tornar o mundo um lugar melhor (outros ganhadores incluem Bill Clinton, Bono e o cientista E.O. Wilson). Brilliant, que não conhecia Anderson, achou que era um trote.

O fato de ter ganho o prêmio o forçou a ter uma idéia concreta de qual seria o melhor modo de fazer o bem. No fim das contas, o alvo escolhido por ele não surpreendeu ninguém: a ameaça crescente de epidemias. Um novo vírus mortal conhecido como H5N1 estava matando bilhões de pássaros no mundo todo e muitos virologistas temiam que uma mutação pudesse torná-lo uma ameaça aos humanos. Um alto oficial da OMS alertou que uma epidemia de gripe aviária poderia matar cerca de 150 milhões de pessoas. O problema, Brilliant sabia, é que em países menos desenvolvidos as pessoas viviam muito perto dos animais, criando zonas propícias às mutações virais e ao salto de espécies. “Não consigo imaginar um jeito mais fácil de tornar esse vírus mais perigoso”, salienta. O médico acredita que a chave para interromper epidemias é a “rápida detecção e o contra-ataque” – encontrando novos meios de identificar e isolar os vírus antes que infectem tudo. Ele soube de uma organização canadense que havia descoberto o vírus da SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome ou Síndrome Respiratória Aguda Grave) meses antes do anúncio oficial da descoberta pela OMS, graças ao uso de um programa de procura multiidiomas que fazia pesquisas em documentos públicos e rastreava notícias do mundo todo em busca de sinais da emergente doença. Brilliant, reconhecendo o potencial da nova tecnologia como meio de detecção preventiva de epidemias, fez dele o foco de seu projeto.

Sua premiação também fez com que fosse apresentado aos cabeças do Vale do Silício. Muitos deles estavam entre os primeiros usuários da Well e, assim como ele, tinham tragado profundamente a atmosfera dos anos 60. Mas mesmo o mais radical pensador envolvido com a TED era arrebatado pelo poderoso senso de otimismo de Brilliant. “Larry é uma figura que transmite esperança para muitos de nós”, diz o músico Peter Gabriel, que entregou o Prêmio TED a Brilliant em 2006. “Você se sente melhor só de estar na presença dele.”

Entre as pessoas que Brilliant conheceu, estava John Doerr, um poderoso capitalista de risco que faz parte da diretoria do Google. A companhia procurava alguém que pudesse dirigir a DotOrg, mas estava tendo problemas para encontrar quem tivesse experiência com organizações sem fins lucrativos e se adequasse à cultura maleável da empresa. “Muitas pessoas do mundo filantrópico estavam interessadas. Só que não se encaixavam. Larry quebrou o molde. Ele não só fez um grande trabalho no passado, como também sabe como incentivar e inspirar as pessoas. ”

Larry então foi convidado para dar uma palestra no Google. Ele não sabia, na época, mas durante o evento o co-fundador da companhia, Larry Page e o CEO, Eric Schmidt, estavam sentados no fundo da sala. “Acho que gostaram do que ouviram”, conta o médico, “porque quando acabou Eric virou para Larry e disse: ‘Vamos contratá-lo'”. Quando o Google ofereceu o emprego, Brilliant hesitou. “Eu não era um garoto de 25 anos que tinha passado a vida sonhando em trabalhar para eles”, reconhece. Ele sentia-se desconfortável com a falta de respaldo financeiro da DotOrg – na realidade, a palavra da empresa era a única garantia que tinha. Aceitar também significava entrar para o lado corporativo da América: “Não tinha certeza se queria trabalhar para uma grande empresa, independentemente do quão bem intencionada ela fosse”. Ficou indeciso por semanas. Finalmente, Doerr convidou Brilliant para um jantar em sua casa e, com a ajuda de amigos, conseguiu apertá-lo, argumentando que o nome do Google e seus bilhões dariam a Brilliant uma oportunidade sem precedentes de fazer o bem no mundo. “Sejamos claros”, lhe disse Toger McNamee, “você não tem nada melhor no momento. É o cara perfeito”.

Da noite para o dia, brilliant se tor-nou a ponte humana entre uma montanha de dinheiro e a massa empobrecida e faminta. Às vezes, quando voltava à noite para sua casa no alto de uma colina em Mill Valley – um lugar modesto e moderno, com a foto de seu ashram indiano na parede e uma piscina no quintal -, encontrava montes de correspondência de pessoas pedindo ajuda. O que lembrava o médico de seus tempos na Índia. “Há 500 degraus entre a estrada e o Rio Ganges”, me conta enquanto pegamos uma balsa através da baía, de sua casa até o escritório em São Francisco. “Pelo caminho todo você via a miséria – mendigos, leprosos, pessoas morrendo de fome. Digamos que tenha algumas moedas sobrando – como decide para quem dar? Uma pessoa que perdeu a mão merece mais do que a outra que perdeu a perna? Alguém passando fome e à beira da morte ou uma mãe com o filho doente?”

Brilliant montou sua equipe na DotOrg do zero. Trazendo experts como Dan Reicher, secretário-assistente da energia durante o governo Clinton e o dr. Mark Smolinski, que trabalhou no ramo da biossegurança na organização sem fins lucrativos Iniciativa da Ameaça Nuclear. O grupo principal levantou uma porção de idéias, separando as melhores por meio de debates. A questão não era apenas “Do que o mundo mais precisa?”, mas “Onde o Google pode fazer uma diferença maior?”. Outra pergunta importante: “É algo escalonável?”, ou seja, se funcionar, é possível que a DotOrg consiga aumentar o efeito exponencialmente? Um sistema de alerta contra epidemias baseado na tecnologia de pesquisa do Google definitivamente seria. Já a construção de estradas na África, embora importante, não. Usando esse critério, eles conseguiram determinar alguns projetos iniciais: prever a chegada de epidemias, dar aos cidadãos dos países em desenvolvimento o poder de lutar por água tratada e escolas decentes, financiar pequenos negócios e empreendedores e desenvolver novas fontes renováveis de energia elétrica.

Desde o início ficou claro que a busca por fontes de energia renováveis seria o centro dos esforços da Dot-Org. Antes mesmo da chegada de Brilliant, Sergey Brin e Larry Page já eram grandes defensores da substituição dos combustíveis fósseis. Já tinham dado suporte à idéia de carros híbridos com baterias elétricas (que podem ser carregadas em tomadas comuns) e instalado 1.6 megawatts de painéis solares no Googleplex em Mountain View – uma das maiores instalações em empresas nos Estados Unidos. O esforço do Google por meios alternativos de energia não é somente altruísta: meios mais baratos de energia renovável diminuem a conta de luz da companhia e a preocupação com apagões.

Mas as iniciativas da DotOrg em busca da energia limpa são ainda mais ambiciosas. O objetivo é financiar pesquisas de tecnologias de ponta que, dentro de cerca de uma década, possam produzir o que o grupo chama de “RE<C” – energia renovável mais barata que carvão. A DotOrg anunciou investimentos em duas companhias: Makani Power, que pretende usar a energia dos ventos de altitudes elevadas, e a eSolar, que usa a luz do sol em turbinas de vapor convencionais. Brilliant, com seu otimismo sem limites, acredita que os dois esforços representam uma nova abordagem no campo da energia renovável. “Nosso objetivo não é lucro a curto prazo”, estima, “é desenvolver tecnologia de ponta para eliminar o maior problema que o mundo tem no que diz respeito ao aquecimento global: nossa dependência do carvão”.

Mas as movimentações do Google no ramo da energia levantam uma questão de ordem: a companhia planeja entrar no negócio de energia elétrica, que gera US$ 387 bilhões apenas nos Estados Unidos? “Se estamos abertos a isso?”, pergunta Brin sentado em uma cadeira de vime na TED Conference deste ano. “Sim, mas não sabemos exatamente como. Seria como investimento? Um sistema de parceria? Seria simplesmente para abastecer nossos centros de informação? Ficaria feliz com qualquer uma dessas alternativas. Isso não é caridade. E, se tem retorno, é um grande investimento.”

Mas o projeto a que Brilliant se sente mais apegado é o desenvolvido para o Prêmio TED: prever e prevenir epidemias de novas doenças infecciosas. Ao longo do Rio Mekong, a DotOrg vem trabalhando com os ministros da saúde de países como Laos, Myanmar, Tailândia, Camboja, Vietnã e China a fim de preparar um sistema de alerta em casos de gripe aviária. A companhia também desenvolveu um sistema de comunicação com base em celulares para equipes em zonas de desastre e está financiando pesquisas para melhorar o mapeamento em tempo real de novos vetores de doenças.

Conforme o sistema evolui, é fácil imaginar como o conhecimento do Google em ramos como tecnologia de pesquisa, imagens de satélite e mapeamento podem revolucionar o modo como reagimos às epidemias. Mas, conforme a companhia se aprofunda no reino da saúde pública, as questões se tornam mais complexas. Levantar informações é uma coisa; mas uma vez que você as detém, o que fazer com elas? Quem leva a responsabilidade no caso de um alarme falso? Quem lucra se estiver certo? “Nossa única preocupação é a saúde da população”, diz a doutora Theresa Tam, responsável pelo sistema canadense de detecção que ganhou a admiração de Brilliant. “O objetivo do Google eu não sei qual é.”

“Conhece o Pierre?”, pergunta Brilliant se inclinando para perto enquanto aponta com a cabeça para Pierre Omidyar, distante alguns metros. Estamos no jantar organizado pela Google para a abertura da Conferência TED deste ano, no Monterey Bay Aquarium. Atrás de nós, tubarões patrulham as águas, enguias espreitam sorrateiramente e a sala inteira tem um brilho meio aquático. Brilliant faz sinal, chamando Omidyar. O fundador do eBay – magro, sério, vestido como um universitário – passa rápido por Al Gore, que está entretido conversando com Cameron Diaz. Brilliant dá um meio abraço em Omidyar e puxa assunto sobre seus três filhos e sua vindoura viagem à Índia. “Pierre é uma das melhores e mais decentes pessoas do mundo”, diz Brilliant depois que Omidyar vai embora.

O encontro reflete o desafio que Brilliant encara como líder do crescente império filantrópico do Google. Andar com bilionários, afinal de contas, não é exatamente a mesma coisa que ser um bilionário. Como líder da DotOrg, o poder de Brilliant vem de sua autoridade moral e do fato de que não faz parte da turma. De poder manter a habilidade de sentar em uma sala com um bando de CEOs e dizer a eles que toda aquela sede apocalíptica por lucro é estúpida. Seu dom é justamente seu elo com o sofrimento humano, e não com o dinheiro. Se perder esse elo, perde tudo – e ele sabe disso. “É fácil esquecer o real propósito do meu trabalho”, diz Brilliant. “Por trás dos números e reuniões, vidas estão em jogo.”

Para o próprio Google, o risco de lançar a DotOrg tem pouco a ver com dinheiro ou com perder o foco de seu negócio principal. Tem a ver com confiança. “Tinha que ficar claro que esse não é um esforço feito com o objetivo de ganhar vantagens comercialmente e sim com salvar o mundo”, afirma Doerr. Hoje, eles conseguem refutar muitas das questões sobre privacidade e atos corporativos menos nobres pelo simples fato de que Sergey Brin e Larry Page parecem ser caras honestos. Mas quanto mais a companhia se move para novas áreas, como energia e saúde pública, mais perigo há de que se revele como mais uma corporação gananciosa usando a filantropia para mascarar sua sede por lucro e exploração.

Brilliant, com sua inabalável fé na vontade humana, permanece certo de que a DotOrg pode ser uma força para o bem. O que o preocupa atualmente não são as corporações inescrupulosas, e sim a intolerância religiosa. Afinal, para quem acredita que o amor é tudo o que precisamos, nada é mais assustador do que o ódio. “Costumava achar que o terrorismo era um vírus e que o amor era a cura”, diz ele. “O que me tira o sono é saber que os norte-americanos não entendem que há bondade em todas as religiões. O que me preocupa é que talvez não entendamos que estamos todos juntos nesta. Como iremos construir um lugar onde as pessoas se amem mais do que se odeiem?”, complementa.

No momento, Larry Brilliant se equilibra entre promessas feitas e promessas a serem cumpridas. Na Conferência TED, Jeff Skoll, outro bilionário do eBay transformado em filantro-empreendedor, se aproxima para falar sobre uma viagem recente que os dois fizeram à Índia. Na noite seguinte haverá o jantar dos bilionários e no outro dia um jogo de golfe em Pebble Beach.

Brilliant sabe das contradições existentes entre os vários mundos que habita, mas tem claro para si que ele próprio, como o modelo de filantropia que procura, é um tipo de híbrido – hippie e tecnológico, humanista e capitalista, otimista e realista. Quando pergunto se ele tem medo de ter vendido a alma em troca de um convite para o Baile dos Bilionários, ele se inclina de novo, quase sussurrando. “É como meu amigo Wavy diz: ‘A arte da vida é colocar o pouco de bom que você tem no lugar onde possa fazer a maior diferença’.”

A Five-Step Process For Conducting User Research

Imagine that this is what you know about me: I am a college-educated male between the ages of 35 and 45. I own a MacBook Pro and an iPhone 5, on which I browse the Internet via the Google Chrome browser. I tweet and blog publicly, where you can discover that I like chocolate and corgis. I’m married. I drive a Toyota Corolla. I have brown hair and brown eyes. My credit-card statement shows where I’ve booked my most recent hotel reservations and where I like to dine out.

If your financial services client provided you with this data, could you tell them why I’ve just decided to move my checking and savings accounts from it to a new bank? This scenario might seem implausible when laid out like this, but you’ve likely been in similar situations as an interactive designer, working with just demographics or website usage metrics.

We can discern plenty of valuable information about a customer from this data, based on what they do and when they do it. That data, however, doesn’t answer the question of why they do it, and how we can design more effective solutions to their problems through our clients’ websites, products and services. We need more context. User research helps to provide that context.

User research helps us to understand how other people live their lives, so that we can respond more effectively to their needs with informed and inspired design solutions. User research also helps us to avoid our own biases, because we frequently have to create design solutions for people who aren’t like us.

So, how does one do user research? Let me share with you a process we use at Frog to plan and conduct user research. It’s called the “research learning spiral.” The spiral was created by Erin Sanders, one of our senior interaction designers and design researchers. It has five distinct steps, which you go through when gathering information from people to fill a gap in your knowledge.

“The spiral is based on a process of learning and need-finding,” Sanders says. “It is built to be replicable and can fit into any part of the design process. It is used to help designers answer questions and overcome obstacles when trying to understand what direction to take when creating or moving a design forward.”

The research learning spiral is a five-step process for conducting user research, originated by Erin Sanders at Frog.

The first three steps of the spiral are about formulating and answering questions, so that you know what you need to learn during your research:

- Objectives

These are the questions we are trying to answer. What do we need to know at this point in the design process? What are the knowledge gaps we need to fill? - Hypotheses

These are what we believe we already know. What are our team’s assumptions? What do we think we understand about our users, in terms of both their behaviors and our potential solutions to their needs? - Methods

These address how we plan to fill the gaps in our knowledge. Based on the time and people available, what methods should we select?

Once you’ve answered the questions above and factored them into a one-page research plan that you can present to stakeholders, you can start gathering the knowledge you need through the selected research methods:

- Conduct

Gather data through the methods we’ve selected. - Synthesize

Answer our research questions, and prove or disprove our hypotheses. Make sense of the data we’ve gathered to discover what opportunities and implications exist for our design efforts.

You already use this process when interacting with people, whether you are consciously conducting research or not. Imagine meeting a group of 12 clients who you have never worked with. You wonder if any of them has done user research before. You believe that only one or two of them have conducted as much user research as you and your team have. You decide to take a quick poll to get an answer to your question, asking everyone in the room to raise their hand if they’ve ever conducted user research. Five of them raise their hands. You ask them to share what types of user research they’ve conducted, jotting down notes on what they’ve done. You then factor this information into your project plan going forward.

In a matter of a few minutes, you’ve gone through the spiral to answer a single question. However, when you’re planning and conducting user research for an interactive project or product, each step you take through the spiral will require more time and energy, based on the depth and quantity of questions you need to answer. So, let’s take an in-depth spin through the research learning spiral. At each step of the spiral, I’ll share some of the activities and tools I use to aid my teams in managing the complexity of planning and conducting user research. I’ll also include a sample project to illustrate how those tools can support your team’s user research efforts.

I like to write my research-framing questions on sticky notes, so that I can better prioritize and cluster them. The most important questions are translated into my research objective and captured in my research plan.

1. Objectives: The Questions We Are Trying To Answer

Imagine that you’re in the middle of creating a next-generation program guide for TV viewers in Western Europe. Your team is debating whether to incorporate functionality for tablet and mobile users that would enable them to share brief clips from shows that they’re watching to social networks, along with their comments.

“Show clip sharing,” as the team calls it, sounds cool, but you aren’t exactly sure who this feature is for, or why users would want to use it.

Step back from the wireframing and coding, sit down with your team, and quickly discuss what you already know and understand about the product’s goal. To facilitate this discussion, ask your team to generate a series of framing questions to help them identify which gaps in knowledge they need to fill. They would write these questions down on sticky notes, one question per note, to be easily arranged and discussed.

These framing questions would take a “5 Ws and an H” structure, similar to the questions a reporter would need to answer when writing the lede of a newspaper story:

- “Who?” questions help you to determine prospective audiences for your design work, defining their demographics and psychographics and your baseline recruiting criteria.

- “What?” questions clarify what people might be doing, as well as what they’re using in your website, application or product.

- “When?” questions help you to determine the points in time when people might use particular products or technologies, as well as daily routines and rhythms of behavior that might need to be explored.

- “Where?” questions help you to determine contexts of use — physical locations where people perform certain tasks or use key technologies — as well as potential destinations on the Internet or devices that a user might want to access.

- “Why?” questions help you to explain the underlying emotional and rational drivers of what a person is doing, and the root reasons for that behavior.

- “How?” questions help you go into detail on what explicit actions or steps people take in order to perform tasks or reach their goals.

In less than an hour, you and your team can generate a variety of framing questions, such as:

- “Who would share program clips?”

- “How frequently would viewers share clips?”

- “Why would people choose to share clips?”

Debate which questions need to be answered right away and which would be valuable to consider further down the road. “Now is your time to ask the more ‘out there’ questions,” says Lauren Serota, an associate creative director at Frog. “Why are people watching television in the first place? You can always narrow the focus of your questions before you start research… However, the exercise of going lateral and broad is good exercise for your brain and your team.”

When you have a good set of framing questions, you can prioritize and cluster the most important questions, translating them into research objectives. Note that research objectives are not questions. Rather, they are simple statements, such as: “Understand how people in Western Europe who watch at least 20 hours of TV a week choose to share their favorite TV moments.” These research objectives will put up guardrails around your research and appear in your one-page research plan.

Don’t overreach in your objectives. The type of questions you want to answer, and how you phrase them as your research objective, will serve as the scope for your team’s research efforts. A tightly scoped research objective might focus on a specific set of tasks or goals for the users of a given product (“Determine how infrequent TV viewers in Germany decide which programs to record for later viewing”), while a more open-ended research objective might focus more on user attitudes and behaviors, independent of a particular product (“Discover how French students decide how to spend their free time”). You need to be able to reach that objective in the time frame you have alloted for the research.

In some projects, hypotheses may be expressed as written statements, which would then be taken into account when selecting methods. However, sometimes you’ll need to generate hypotheses in the form of design sketches, which would then be pulled into the research planning process and be used as stimuli in your design methods.

2. Hypotheses: What We Believe We Already Know

You’ve established the objectives of your research, and your head is already swimming with potential design solutions, which your team has discussed. Can’t you just go execute those ideas and ship them?

If you feel this way, you’re not alone. All designers have early ideas and assumptions about their product. Some clients may have initial hypotheses that they would like “tested” as well.

“Your hypotheses often constitute how you think and feel about the problem you’ve been asked to solve, and they fuel the early stages of work,” says Jon Freach, a design research director at Frog. Don’t be afraid to address these hypotheses and, when appropriate, integrate them into your research process to help you prove or disprove their merit. Here’s why:

- Externalizing your hypotheses is important to becoming aware of and minimizing the influence of your team’s and client’s biases.

- Being aware of your hypotheses will help you select the right methods to fulfill your research objective.

- You can use your early hypotheses to help communicate what you’ve discovered through the research process. (“We believed that [insert hypothesis], but we discovered that [insert finding from research].”)

Generating research hypotheses is easy. Take your framing questions from when you formulated the objective and, as a team, spend five to eight minutes individually sketching answers to them, whether by writing out your ideas on sticky notes, sketching designs and so forth. For example, when thinking about the clip-sharing feature for your next-generation TV program guide, your team members would put their heads together and generate hypotheses such as these:

- Attitude-related hypothesis

“TV watchers who use social networks like to hear about their friends’ favorite TV shows.” - Behavior-related hypothesis

“TV watchers only want to share clips from shows they watch most frequently.” - Feature-related hypothesis

“TV watchers are more likely to share a highlight from a show if it’s popular with other viewers as well.”

3. Methods: How We Plan To Fill The Gaps In Our Knowledge

Once you have a defined research objective and a pile of design hypotheses, you’re ready to consider which research methods are most appropriate to achieving your objective. Usually, I’ll combine methods from more than one of the following categories to achieve my research objective. (People have written whole books about this subject. See the end of this article for further reading on user research methods and processes.)

Methods such as contextual inquiry, whereby you spend time with people where they live and work, help you build a strong foundational understanding of how they live and of potentially unmet needs.

Building a Foundation

Methods in this area could include surveys, observational or contextual interviews, and market and trend explorations. Use these methods when you don’t have a good understanding of the people you are designing for, whether they’re a niche community or a user segment whose behaviors shift rapidly. If you have unanswered questions about your user base — where they go, what they do and why — then you’ll probably have to draw upon methods from this area first.

Methods such as card sorting can help you understand how people organize and prioritize different types of information that’s important to them — as well as help you generate new ideas and concepts that could prove critical in your interactive designs.

Generating Inspiration and Ideas

Methods in this area could include diary studies, card sorting, paper prototyping and other participatory design activities. Once I understand my audience’s expertise and beliefs well, I’m ready to delve deeper into what content, functionality or products would best meet their needs. This can be done by generating potential design solutions in close collaboration with research participants, as well as by receiving their feedback on early design hypotheses.

Specifically, we can do this by generating or co-creating sketches, collages, rough interface examples, diagrams and other types of stimuli, as well as by sorting and prioritizing information. These activities will help us understand how our audience views the world and what solutions we can create to fit that view (i.e. “mental models”). This helps to answer our “What,” “Where,” “When” and “How” framing questions. Feedback at this point is not meant to refine any tight design concepts or code prototypes. Instead, it opens up new possibilities.

Methods such as usability testing can help us refine and improve existing design ideas and website or application designs, as well as uncover gaps in knowledge that we may not have considered. While what’s shown above is a formal usability testing lab set-up, there are many ways to conduct similar tests with a wide range of tools, both on site and remotely.

Evaluating and Informing Design

Methods in this area could include usability testing, heuristic evaluations, cognitive walkthroughs and paper prototyping. Once we’ve identified the functionality or content that’s appropriate for a user, how do we present it to them in a manner that’s useful and delightful? I use methods in this area to refine design comps, simulations and code prototypes. This helps us to answer questions about how users would want to use a product or to perform a key task. This feedback is critical and, as part of an iterative design process, enables us to refine and advance concepts to better meet user needs.

Let’s go back to our hypothetical example, so that you can see how your research objective and hypotheses determine which methods your team will select. Take all of your hypotheses — I like to start with at least 100 hypotheses — and arrange them on a continuum:

I like to write all of my research hypotheses on sticky notes, and cluster them to identify how they may be proved or disproved through different research methods.

On the left, place hypotheses related to who your users are, where they live and work, their goals, their needs and so forth. On the right, place hypotheses that have to do with explicit functionality or design solutions you want to test with users. In the center, place hypotheses related to the types of content or functionality that you think might be relevant to users. This point of this activity is not to create an absolute scale or arrangement of hypotheses that you’ve created so far. The point is for your team to cluster the hypotheses, finding important themes or affinities that will help you to select particular methods. Serota says:

“Choosing and refining your methods and approach is a design project within itself. It takes iteration, practice and time. Test things out on your friends and coworkers to see what works and the best way to ask open-ended questions.”

Back to our clip-sharing research effort. When your team looks at all of the hypotheses you’ve created to date, it will realize that using two research methods would be most valuable. The first method will be a participatory design activity, in which you’ll create with users a timeline of where and when they share their favorite TV moments with others. This will give your team foundational knowledge of situations in which clips might be shared, as well as generate opportunities for clip-sharing that you can discuss with users.

The second method will be an evaluative paper-prototyping activity, in which you will present higher-fidelity paper prototypes of ideas on how people can share TV clips. This method will help you address your hypotheses on what solutions make the most sense in sharing situations. (Using two methods is best because mixing and matching hypotheses across different categories within a research session could confuse research participants.)

You can conduct multiple methods when meeting with users. My preference is to conduct at least two different methods, moving from hearing people share stories about their lives to encouraging them to be creative in participatory activities.

4. Conduct: Gather Data Through The Methods We’ve Selected

The research plan is done, and you have laid out your early hypotheses on the table. Now you get to conduct the appropriate research methods. Your team will recruit eight users to meet with for one hour each over three evenings, which will allow you to speak with people when they’re most likely to be watching TV. Develop an interview guide and stimuli, and test draft versions of your activities on coworkers. Then, go into the field to conduct your research.

When you do this, it’s essential that you facilitate the research sessions properly, capturing and analyzing the notes, photos, videos and other materials that you collect as you go.

Serota also recommends thinking on your feet: “It’s all right to change course or switch something up in the field. You wouldn’t be learning if you didn’t have to shift at least a little bit.” Ask yourself, “Am I discovering what I need to learn in order to reach my objective? Or am I gathering information that I already know?” If you’re not gaining new knowledge, then one of the following is probably the reason why:

- You’ve already answered your research questions but haven’t taken the time to formulate new questions and hypotheses in order to dig deeper (otherwise, you could stop conducting research and move immediately into synthesis).

- The people who you believed were the target audience are, in fact, not. You’ll need to change the recruitment process (and the demographics or psychographics by which you selected them).

- Your early design hypotheses are a poor fit. So, consider improving them or generating more.

- The methods you’ve selected are not appropriate. So, adapt or change them.

- You are spending all of your time in research sessions with users, rather than balancing research sessions with analysis of what you’ve discovered.

Our research teams prefer to externalize all of the data we’ve collected throughout the research process. This helps us to find fresh connections and patterns, which often lead to more powerful research findings.

5. Synthesis: Answer Our Research Questions, And Prove Or Disprove Our Hypotheses

Now that you’ve gathered research data, it’s time to capture the knowledge required to answer your research questions and to advance your design goals. “In synthesis, you’re trying to find meaning in your data,” says Serota. “This is often a messy process — and can mean reading between the lines and not taking a quote or something observed at face value. The why behind a piece of data is always more important than the what.”

The more time you have for synthesis, the more meaning you can extract from the research data. In the synthesis stage, regularly ask yourself and your team the following questions:

- “What am I learning?”

- “Does what I’ve learned change how we should frame the original research objective?”

- “Did we prove or disprove our hypotheses?”

- “Is there a pattern in the data that suggests new design considerations?”

- “What are the implications of what I’m designing?”

- “What outputs are most important for communicating what we’ve discovered?”

- “Do I need to change what design activities I plan to do next?”

- “What gaps in knowledge have I uncovered and might need to research at a later date?”

So, what did your team discover from your research into sharing TV clips? TV watchers do want to share clips from their favorite programs, but they are also just as likely to share clips from programs they don’t watch frequently if they find the clips humorous. They do want to share TV clips with friends in their social networks, but they don’t want to continually spam everyone in their Facebook or Twitter feed. They want to target family, close friends or individuals with certain clips that they, the user believes, would find particularly interesting.

Your team should assemble concise, actionable findings and revise its wireframes to reflect the necessary changes, based on the answers you’ve gathered. Now your team will have more confidence in the solution, and when your designs for the feature have been coded, you’ll take another spin through the research learning spiral to evaluate whether you got it right.

Further Reading On User-Research Practices And Methods

The spiral makes it clear that user research is not simply about card sorting, paper prototyping, usability studies and contextual interviews, per se. Those are just methods that researchers use to find answers to critical questions — answers that fuel their design efforts. Still, understanding what methods are available to you, and mastering those methods, can take some time. Below are some books and websites that will help you dive deeper into the user-research process and methods as part of your professional practice.

- Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner’s Guide to User Research, Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky and Andrea Moed

A comprehensive guide to user research. Goes deep into many of the methods mentioned in this article. - Universal Methods of Design, Bruce Hanington and Bella Martin

A comprehensive overview of 100 methods that can be employed at various points in the user-research and design process. - 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization, Vijay Kumar

Places the user research process in the context of product and service innovation. - Design Library, Austin Center for Design (AC4D)

An in-depth series of PDFs and worksheets that cover processes related to user-research planning, methods and synthesis.

Is Google Glass the Future of Healthcare?

#iFuture na ESPM

Sight

A short futuristic film by Eran May-raz and Daniel Lazo.

This is our graduation project from Bezaleal academy of arts.

iFuture NA ESPM

Sábado, dia 26 as 11:00 AM a ESPM RJ recebe uma nova experiência:

http://www2.espm.br/cursos/espm-rio/ifuture-o-futuro-da-comunicacao-e-do-marketing-o-que-vem-agora

#iFuture BH & Unisanta – frases e fotos

“Se reinventar é manter-se vivo!”.g

“Nada de novo surgirá, se não for pensando em pessoas!”.g

#iFuture rolando no Twitter:

@Setexperimental: A partir de agora estamos todos conectados p/ a interagir com essa experiência.

‘Evoluir é persistir!”.g

“Existem conexões que vão muito além das conexões digitais”.g